M

it dem Jahr 2019 starten wir auf unserem Blog eine neue Reihe, in der wir monatlich ein besonderes Objekt vorstellen. Mein Objekt für den Januar ist ein Buch: Peter Fleischmanns zu Franckendorff (auch: zu Puntzelwitz) Etwas geenderte und verbesserte Description Des aller Durchleuchtigisten/ Großmechtigisten/ und unuberwindlichsten Fürsten und hern/ hern Rudolfen des andern/ Erwölten Romischen Kaisers […] Erstgehaltenen Reichstag zu Augspurg […], Augsburg 1582 (ein Digitalisat gibt es auch bei der Bayerischen Staatsbibliothek). Es enthält nicht nur Text, sondern auch Zeichnungen von Sitzordnungen zu einigen Festbanketten, die während des Reichstages von 1582 abgehalten wurden. Daher ist es als Quelle zur Hofkultur äußerst spannend.Der Reichstag als Ereignis

Auf den Reichstagen wurde die abstrakte Rangordnung der Fürsten empfindlich spürbar und sichtbar. Wer musste hinter wem hergehen? Wer wem den Vortritt lassen? In welcher Reihenfolge saßen die Kurfürsten zur linken oder zur rechten Hand des Kaisers? Diese Fragen führten nicht selten zu ernsthaften Konflikten. Herzog Ulrich von Mecklenburg (1527–1603) fühlte sich durch Fleischmanns Beschreibung sogar beleidigt, da dieser die Anzahl seiner Hofjunker und Diener nicht vollständig angegeben hätte.1

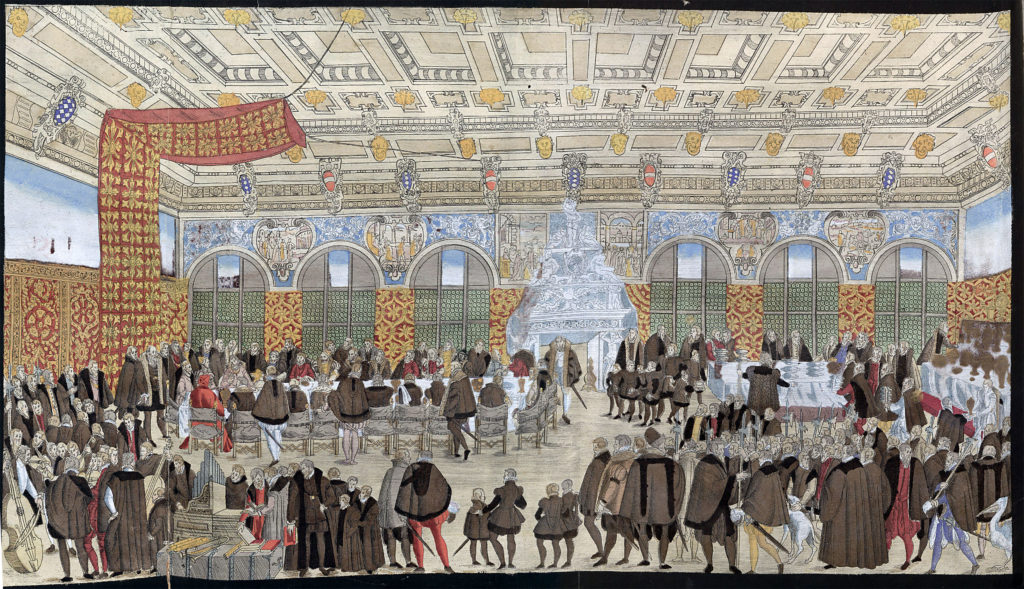

Die gedruckten Sitzordnungen verbreiteten diese Rangordnung noch über den Reichstag hinaus. Die Fürsten saßen bei den Festessen aber nicht immer in der gleichen Reihenfolge um die Tafel – tatsächlich scheint es unterschiedliche Kategorien von Banketten und verschiedene Grundschemata gegeben zu haben. Für uns als Außenstehende ist das nicht immer ganz leicht zu durchschauen. Fleischmanns Schemata sind auf das Nötigste beschränkt. Wie man sich ein Festbankett des 16. Jahrhunderts vorstellen muss, zeigt aber folgende Darstellung eines Hochzeitsmahls am bayerischen Hof.

Fürsten unter sich

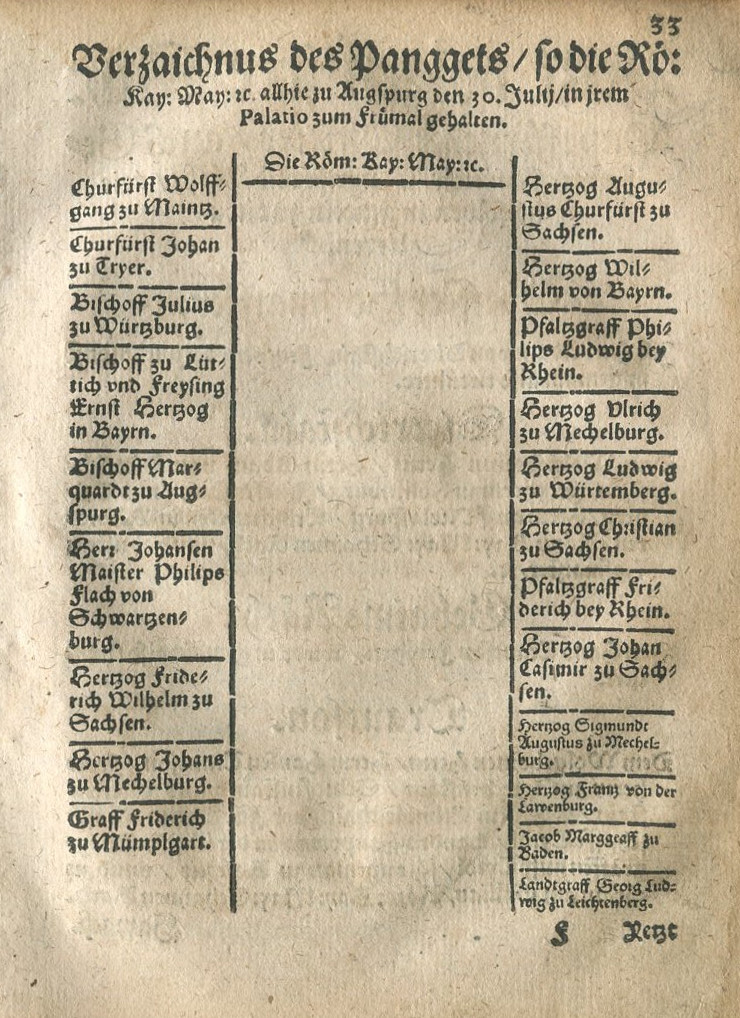

Eine erste Kategorie würde ich als ’sehr formal‘ beschreiben. Darunter fällt das Bankett, das Kaiser Rudolf II. (1552–1612) am 30. Juli abhielt. Dabei saß der Kaiser selbst am Kopfende der Tafel, zu seiner Rechten die geistlichen Fürsten beginnend mit dem ranghöchsten, dem Erzbischof und Kurfürst von Mainz (gleichzeitig Kanzler des Reichs), Wolfgang X. von Dalberg (1537–1601). Es folgten der Erzbischof und Kurfürst von Trier, Johann VII. von Schönenberg (1525–1599), der Fürstbischof von Würzburg, Julius Echter von Mespelbrunn (1545–1617), der Fürstbischof von Freising und Lüttich, Ernst von Bayern (1554–1612), der Bischof von Augsburg, Marquard II. vom Berg (1528–1591) und der Großprior der deutschen Johanniter, Philipp Flach von Schwarzenberg (1525–1594). Danach wurde diese Tischseite mit weltlichen Fürsten aufgefüllt.

Fürstinnen und fürstliche Fräulein an der Tafel

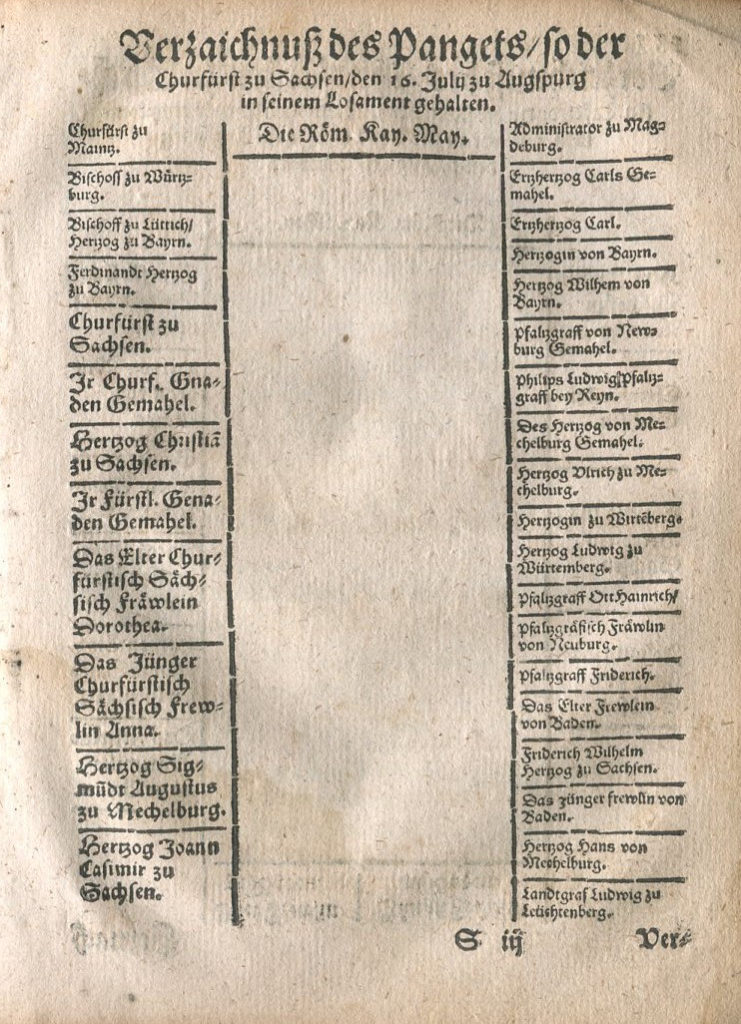

Bei anderen Festessen, wie dem das Kurfürst August von Sachsen am 16. Juli 1582 veranstaltete, waren auch die weiblichen Familienmitglieder der Fürsten geladen. Als Gastgeber saß der sächsische Kurfürst hier an einer der Längsseiten und räumte damit seinen Platz an der Seite des Kaisers für Joachim Friedrich von Brandenburg (1546–1608), den Administrator des Erzstiftes Magdeburg, der als Vertretung für seinen Vater Kurfürst Johann Georg von Brandenburg (1525–1598) angereist war. Bei dieser Sitzordnung saßen die fürstlichen Ehepaare, wie auch bei einem vergleichbaren Bankett Wilhelms V. von Bayern, zusammen.

Das Festbankett als Partnerbörse?

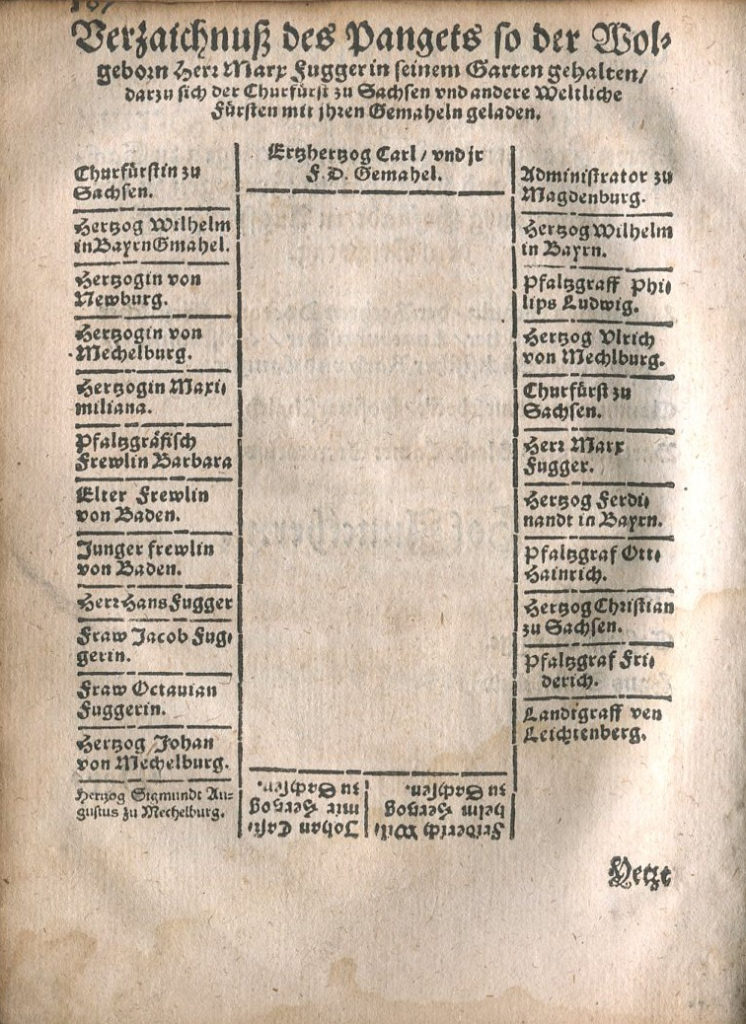

Ein Detail zum Schluss: Der Reichstag ist auch als Heiratsmarkt nicht zu unterschätzen. Bei einigen Festessen konnten unverheiratete Damen und Herren nebeneinander sitzen. Aus einer Paarung ergab sich sogar wirklich eine Eheschließung. Georg IV. Ludwig von Leuchtenberg (1563–1613) und Maria Salome von Baden (1563–1600) saßen beim Reichstag 1582 mindestens zweimal bei Tisch nebeneinander, 1586 heirateten sie.

1 Harriet Rudolph: Das Reich als Ereignis. Formen und Funktionen der Herrschaftsinszenierung bei Kaisereinzügen (1558-1618) (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit 38), Köln, Weimar, Wien 2011, S. 416.